일상적으로도 가끔씩 사용하는 단어이다. "비교 우위". 경제학적인 용어로는 한계비용의 우위를 뜻한다. 어떤 일을 남들보다 잘 할 수 있다면, 다른 일을 제쳐두고 해당 일에 몰두하는 것이 현명하다는 것이다. 필요한 다른 일들은, 자신이 잘 하는 일에서 얻은 수익을 통해 사들이는 편이 낫다.

애덤 스미스는 1776년 국부론에서 "절대우위" 이론을 말했다. 엄밀하게 따지면, 절대 우위라는 것을 공식적으로 설명한 것은 아니다. 다른 곳에서 더 싸게 물건을 구할 수 있다면, 스스로 만드는 것보다 그걸 사는 편이 낫다고 말했을 뿐이다. 언뜻 보면 똑같은 문장처럼 보이지만, 비교 우위에서는 "남들보다 잘" 혹은 "남들보다 더 싸게" 라는 것에 초점이 맞춰져있는 것이 다르다.

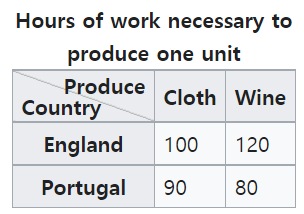

위와 같은 예시로 더욱 확실하게 알 수 있다. 영국은 옷을 생산하는 것에 100 시간, 와인을 생산하는 것에 120 시간이 소요된다. 반대로 포르투갈은 각각 90 시간, 80 시간이 소요된다. 투입가능한 노동력이 100시간이라고 하면, 영국은 한 벌의 옷을 만들거나, 5/6 병의 와인을 만들 수 있다. 반면에 포르투갈은 10/9 벌의 옷, 혹은 5/4 병의 와인을 만들 수 있다.

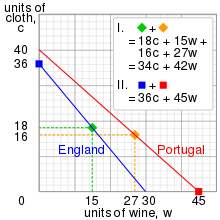

절대우위 이론에서는 영국이 포르투갈보다 나은 점이 하나 없다. 반면에 비교우위 이론에서는 다르다. 영국은 옷을 한 벌 만드는 비용이 5/6 병의 와인인 반면, 포르투갈은 한 벌의 옷이 9/8 병의 와인과 같으므로 영국이 더 싸게 옷을 만들 수 있다. 결국 아래 그래프처럼, 비교우위를 따랐을 때 (정사각형 박스) 생산량이 최적이라고 볼 수 있다.

처음 있던 교수님과의 1대1 면담에서는 이런 소리를 들었더랬다. "네가 새로운 아이템을 만들 필요는 없고, 데이터를 활용하는 방법들을 익히도록 해라." 일종의 비교우위를 활용하라는 것이다. 남들보다 잘 할 수 있는 분야에서 두각을 나타내는 것이 아무래도 현명한 투자법이 될 수 있다.

하지만 비교우위가 줄창 비판 받는 문제가 있다. 환경이 지속적으로 변하는데, 현재 가진 비교우위에 집착하면 한 순간에 나락으로 떨어질 수 있다. 흉년이 들었을 때, 와인을 만드는 포르투갈은 영국으로부터 옷을 사오지 못할 것이고 1년 내내 헐벗고 돌아다녀야 할지도 모른다. 그러므로 나 역시, 무엇인가를 만들어내는 능력을 키워야 한다. 비교우위는 비교우위로 내비두고, 어느 정도 기본 소양이라고 할 위치까지는 단련이 되어 있어야 기계공학부 대학원생으로서 존재할 수 있을 것이다.

지난 주부터 무엇인가를 만들어보는 시간을 가지고 있는데, 답답하기가 이루 말할 수 없을 정도로 막막하다. 만들어내는 모든 것들은 개떡같기 일수이고, 부끄러워서 어디 내놓을 수가 없다. "비교우위를 사용하자" 하며 간단하게 논문이나 읽으며 지내고 싶지만, 마냥 그러고 있다가는 따개비마냥 도태되어 버릴 지도 모른다.

지금 이런 과정들이 훗날 어떤 식으로 도움이 될 수 있을지는 잘 모르겠다. 사실 지금 만들고 있는 것 자체도, 크게 유용한 제품이 될 것이라는 기대는 되지 않는다. 하지만, 지금으로서는 내 위치에서 최선을 다하는 수 밖에 없다. 나는 결국 꾸준히 움직여야 뭐라도 할 수 있는 사람이기 때문이다.

'사생활 들여다보기 > 뇌 속 풍경' 카테고리의 다른 글

| "기계과에 대체 뭐가 있는데요?" - 중학생 대상 멘토링 두 번째 이야기 (0) | 2021.07.17 |

|---|---|

| 대학원생이 되어 다시 생각해보는 "공부 잘하는 방법" (0) | 2021.07.16 |

| 실제 무라니시 도루는 어떤 사람이었을까? - 넷플릭스 "살색의 감독 무라니시" 시즌 2 (0) | 2021.07.10 |

| 중학생을 상대로 대학생/대학원생의 멘토링이 의미가 있을까? (2) | 2021.07.04 |

| 오늘은 무슨 생각을 하며 보냈더라? (0) | 2021.07.01 |